随着社交媒体的普及,各类“黑料”事件在公众视野中层出不穷,成为了社会热点话题。针对明星、企业、政治人物等的负面新闻不断涌现,形成了一种“黑料不打烊”的趋势。与此同时,这些事件也在一定程度上影响了社会舆论和公众的判断,特别是在年轻一代中,引发了对信息真伪的深思。

“黑料无处不在”

网络社交平台的迅猛发展推动了信息传播的速度。,同时也加剧了“黑料”的泛滥。从某些行业的丑闻、企业的虚假宣传到名人的私生活,负面信息被迅速放大、传播,形成了一条“万里长征”的舆论链。

根据相关调查显示,超过60%的年轻人表示,他们会通过社交媒体获取新闻信息,而其中绝大部分涉及的都是负面报道。这使得民众在获取信息时,逐渐形成了“黑料”的获取习惯,对社会上发生的各种事件产生了一种自发的好奇和关注。

媒体的双刃剑

无可否认,媒体在传播信息、监督社会方面发挥了重要作用,但与此同时,过度追逐热点新闻、偏向负面报道的现象日益严重。 媒体如果在报道中不加甄别,往往会导致虚假信息的扩散,甚至引发社会恐慌。

去年,一位公众人物因被媒体曝光涉及负面消息而引发舆论风波,尽管最终调查结果证明其清白,但这些“黑料”已经对其形象造成了不可逆转的影响。此类事件的频发,成为了公众人物和企业共同困扰的焦点。

反思与期望

在享受社交媒体带来信息便捷的同时,公众也需要对媒体内容进行有效甄别。面对“黑料”的传播,我们应该保持理性,避免盲目追随和传播。在这里,我们不妨思考——是否每一个负面信息都值得我们的关注?

同时,社会也亟需建立一套更为完善的信息监管机制,避免负面信息的滥用。同时,媒体工作者需要践行“新闻真实”的原则,追求信息的真实性和客观性,为公众提供更准确的信息服务。

网友反馈

对此,许多网友也纷纷发表了看法:

“以前看到负面新闻总是第一时间分享,但现在会先查证,网上的黑料太容易被误解了。”

“我觉得明星私人生活不应该曝光,只要他们做好本职工作就行,黑料只是吸引眼球的工具。”

网友们的反应体现了社会对“黑料”的逐渐警醒,同时也反映出公众对信息获取方式的重新思考。

“黑料不打烊,万里长征”不仅是一句流行语,更是反映时代信息传播特点的真实写照。我们应当在这个信息爆炸的时代,学会辨别真伪,理性看待每一条信息,用科学的方式去解读社会现象。对“黑料”的思考与反思,既保护了个人,也推动了社会的进步与和谐。

ONE一个应用攻略:文学阅读与音乐电影一网打尽,体验文艺生活新方式

ONE一个应用攻略:文学阅读与音乐电影一网打尽,体验文艺生活新方式

X浏览器视频下载攻略:轻松缓存,一学就会

X浏览器视频下载攻略:轻松缓存,一学就会

国产成人电影|电影行业挑战与机遇的探索之旅

国产成人电影|电影行业挑战与机遇的探索之旅

《QQ炫舞手游》清新男神风采大揭秘:时尚服饰引领炫舞潮流

《QQ炫舞手游》清新男神风采大揭秘:时尚服饰引领炫舞潮流

4438 全国成人免费|揭秘4438:全国成人免费技能培训助力就业,提升生活品质

4438 全国成人免费|揭秘4438:全国成人免费技能培训助力就业,提升生活品质

《一念逍遥》炼体登榜秘籍揭秘:修炼技巧与秘药攻略

《一念逍遥》炼体登榜秘籍揭秘:修炼技巧与秘药攻略

坐公交车上被 的最深的一天|公交奇迹:爱心接力,紧急救援映照人间真情

坐公交车上被 的最深的一天|公交奇迹:爱心接力,紧急救援映照人间真情

TEVI成就攻略:揭秘“瞬息即逝”挑战技巧

TEVI成就攻略:揭秘“瞬息即逝”挑战技巧

深度解析:8日盛宴,全面测试邀你体验

深度解析:8日盛宴,全面测试邀你体验

jalap waswaswasxax 翻译|网络热议“jalap waswaswasxax”翻译:跨文化沟通挑战与机遇并存

jalap waswaswasxax 翻译|网络热议“jalap waswaswasxax”翻译:跨文化沟通挑战与机遇并存

《三国:谋定天下》司仓职业深度解析:神秘后排经营专家助你翻倍农田产量

《三国:谋定天下》司仓职业深度解析:神秘后排经营专家助你翻倍农田产量

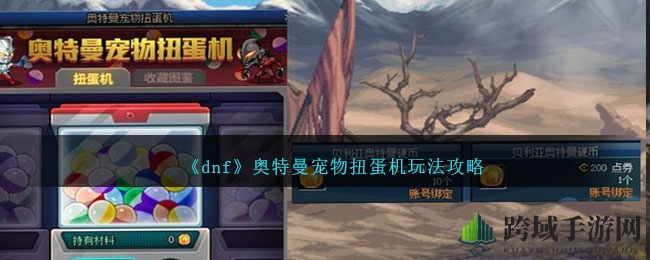

DNF奥特曼宠物扭蛋机:金色硬币解锁畅玩之旅

DNF奥特曼宠物扭蛋机:金色硬币解锁畅玩之旅

榴莲视频网站|榴莲短视频乐园,探索美味新境界

榴莲视频网站|榴莲短视频乐园,探索美味新境界

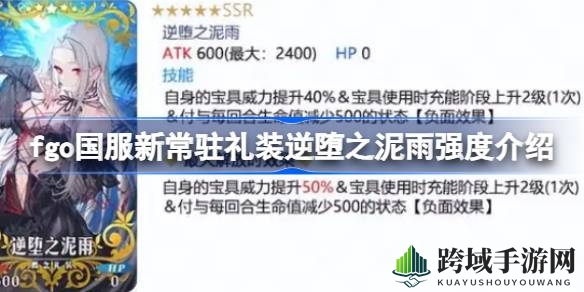

逆堕泥雨揭秘:fgo新常驻礼装能否助你黑杯一臂之力?

逆堕泥雨揭秘:fgo新常驻礼装能否助你黑杯一臂之力?

一卡二卡三卡四卡|“四卡合一,便捷生活新篇章,政府服务再升级”

一卡二卡三卡四卡|“四卡合一,便捷生活新篇章,政府服务再升级”

青蛙速写秘籍:QQ画图红包绘制指南大揭秘

青蛙速写秘籍:QQ画图红包绘制指南大揭秘